مستخدم:Marwa hamdan/ملعب

التهاب المعدة هو التهاب يحدث في بطانة المعدة. قد يحدث باعتباره عَرَض لمدّة قصيرة أو قد يستمر لمدة طويلة. أكثر الأعراض شيوعا هي آلام في الجزء العلوي من البطن. [1] وهناك أخرى مثل الغثيان والتقيؤ والانتفاخ وفُقدان ألشهية وحرقة في المعدة. [1] [2] لكن البعض الآخر قد لا يكون لديه أيّ من هذه الأعراض. ويمكن أن تحدث مضاعفات مثل النزيف قرحة المعدة وأورام المعدة. [1] عندما تحدث مشاكل المناعة الذاتية، وانخفاض خلايا الدم الحمراء بسبب عدم وجود كمية كافية من فيتامين B12، قد تحدث هذه الحالة التي تُعرَف باسم فقر الدم الخبيث- pernicious anemia. [3]

الأسباب الشائعة لحدوث التهاب المعدة تشمل عدوى الملوية البوابية( الـهيليكوباكتر بيلوري- Helicobacter pylori ) ومضادات الالتهاب اللاستيرودية- NSAIDs. وهناك أسباب أقل شيوعا مثل الكحول، والتدخين والكوكايين، والإعياء الشديد، ومشاكل المناعة الذاتية، والعلاج الإشعاعي- radiation therapy، ومرض كرون وغيرها.[1][4] التنظير وهو نوع من الأشعة السينية- X-ray ،المعروفة باسم سلسلة الجهاز الهضمي العلوي، واختبارات الدم، و اختبارات البراز كلّ هذه قد تساعد في التشخيص. [1] وهناك أعراض أخرى لالتهاب المعدة فقد يحدث في بعض الأحيان ذبحة قلبية- myocardial infarction. وهناك أعراض أخرى مشابهة تشمل التهاب البنكرياس ومشاكل في المرارة ومرض القرحة الهضمية. [2]

أمّا الوقاية فتكون بتجنّب الأشياء التي تسبب المرض [5] ويشمل العلاج بعض الأدوية مثل مضادات الحموضة مانعات ال-H2، أو مثبطات مضخة البروتون[1] وكذلك شرب الليدوكايين اللزج- lidocaine قد يساعد خلال النوبة الحادة. [6] وإذا كان التهاب المعدة بسبب مضادّات الحموضة فإنّه يمكن وقفها. وفي حال وجود بكتيريا الـ H. pylori فإنه يمكن أن تعالج عن طريق مزيج من المضادات الحيوية مثل أموكسيسيلين وكلاريثروميسين ( amoxicillin / clarithromycin ).[1] وبالنسبة لأولئك المصابين بفقر الدم الخبيث، فإنّه يُنصح بأخذ مكملات فيتامين B12 إما عن طريق الفم أو عن طريق الحقن. [3] وعادة ما ينصح الناس بتجنب الأطعمة التي تزعجهم وتثير الالتهاب لديهم.[7]

ويعتقد أنّ التهاب المعدة يؤثر على ما يقارب نصف الناس [5] ومع التقدّم في السن يصبح المرض أكثر شيوعاً[5] وهناك حالة مماثلة تحدث في الجزء الأول من الأمعاء تُعرَف بالتهاب معي الإثنا عشر-duodenitis، أسفرت عن 60.000 حالة وفاة في عام 2013 للميلاد [8] وقد تمّ اكتشاف بكتيريا الH. pylori لأول مرة في عام 1981 للميلاد من قِبَل باري مارشال وروبن وارن [9]

العلامــــات والأعـــراض عدل

كثير من الناس الذين يعانون التهاب المعدة لا يواجهون أيّة أعراض على الإطلاق. ومع ذلك، فإنّ الألم في الجزء المركزي العلوي من البطن هو أكثر الأعراض شيوعا. قد يكون ألم خفيف، غامض، وحرق، مؤلم، كالقضم او الالتهام، قرحة، أو حاد. [10] يقع الألم عادة في الجزء المركزي العلوي من البطن، [11] ولكن قد يحدث في أي مكان من الجزء العلوي الأيسر من البطن ومن ثمّ إلى الخلف. ويمكن أن تشمل علامات وأعراض أخرى ما يلي:

الأسبــــاب عدل

هناك أسباب شائعة مثل الهيليكوباكتر بيلوري ومضادات الالتهاب. وهناك أسباب أقل شيوعا مثل الكحول والكوكايين والإعياء الشديد، ومرض كرون وغيرها.[1] ينتج الالتهاب المعدي في حالات قليلة عن حالة مناعة ذاتية، وفيها يهاجم جهاز المناعة في الجسم بصورة خاطئة الخلايا التي تبطن المعدة.

هيليكوباكتر بيلوري - H. pylori عدل

هيليكوباكتر بيلوري يستوطن معدة أكثر من نصف سكان العالم، وتستمر الاصابة بهذه البكتيريا لتلعب دورا رئيسيا في التسبب في عدد من أمراض المعدة والاثنا عشر فيما بعد. إن استعمار هذه البكتيريا للغشاء المخاطي في المعدة ينتج عنه تطوّر التهاب المعدة المزمن لدى الأفراد المصابين، وهناك مجموعة من المرضى الذين يعانون من التهاب المعدة المزمن قد يحدث لديهم مضاعفات (مثل القرحة، الأورام في المعدة، وبعض الاضطرابات المختلفة خارج المعدة). [12] ومع ذلك، فإنّ أكثر من 80 في المائة من الأشخاص المصابين بهذه البكتيريا ليس لديهم أعراض وقد افتُرِضَ البيئة الطبيعية المعدة قد تلعب دورا هاما في ذلك.[13]

الأمـراض الخطيـرة عدل

التهاب المعدة قد يحدث أيضا بعد القيام بعملية جراحية كبرى أو التعرض لإصابة مؤلمة ("قرحة كوشينغ –cushing ulcer") أوالحروق ("قرحة متجعدة")، أو التهابات حادة. قد يحدث التهاب المعدة أيضا عند أولئك الذين خضعوا لجراحة لفقدان الوزن عن طريق القيام بربط أو إعادة تشكيل القناة الهضمية.

النظـام الغذائـي عدل

لا توجد أدلة تدعم دور بعض أنواع الأغذية بما في ذلك الأطعمة الغنية بالتوابل والبُن في تطور القرحة الهضمية، [14] وعادةً ما يُنصح الناس بتجنب الأطعمة التي تزعجهم وتثير الإلتهاب. [7]

الفسيولوجيــا المرضيّـة عدل

الحــادّ عدل

التهاب المعدة التآكلي الحاد عادة ما يحتوي على بؤر منفصلة في السطح المنخور وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بالوسيلة المناعية الدفاعية ألا وهي المخاط.[15] مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية تمنع الأكسدة الحلقية-1 -cyclooxygenase-1، أو COX-1، وهو الإنزيم المسؤول عن تكوين الeicosanoids في المعدة، مما يزيد من إمكانية تشكل القرحة الهضمية. [16] كما أن المسكنات مثل الأسبرين، تقلل المادة التي تحمي المعدة والتي تسمى بروستاجلاندين-prostaglandin.. هذه الأدوية المستخدمة لفترة قصيرة عادة لا تكون خطيرة. ولكن، استخدامها بشكل مستمر قد يؤدي إلى التهاب المعدة. [17] بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الإجهاد الفيزيولوجي الشديد ("قرحات الضغط") بسبب تسمم الدم، نقص الأكسجين، والصدمات النفسية، أو العمليات الجراحية، هي من المسببات الشائعة لالتهاب المعدة التآكلي الحاد. يمكن أن يحدث هذا النوع من التهاب المعدة عند أكثر من 5٪ من المرضى في المستشفى.

أيضا، لاحظ أن استهلاك الكحول لا تسبب التهاب المعدة المزمن. لكنه مع ذلك، يؤدي إلى تآكل بطانة الغشاء المخاطي للمعدة. جرعات قليلة من الكحول تحفّز إفراز حامض الهيدروكلوريك. في حين الجرعات العالية من الكحول لا تحفّز إفراز الحمض.[18]

المُزمِــن عدل

إنّ التهاب المعدة المزمن يدل على تواجد مجموعة كبيرة من المشاكل المؤثرة بأنسجة المعدة.[16] الجهاز المناعي يكوّن البروتينات والأجسام المضادة التي تحارب العدوى في الجسم للحفاظ على حالة التماثل الساكن. في بعض الإضطرابات الصحية يقوم الجسم بإستهداف المعدة كما لو أنها عبارة عن بروتين أجنبي أو كائن مُمرِض؛ فيتم صنع أجسام مضادة تُحدث أضرار بليغة، وقد تدمر المعدة أو بطانتها.[18] وفي بعض الحالات تقوم العصارة الصفراوية، التي تستخدم عادة للمساعدة على الهضم في الأمعاء الدقيقة، بالدخول من خلال صمّام البوّاب في المعدة وذلك إذا تم إزالته أثناء عملية جراحية أو إذا كان لا يعمل بشكل صحيح، مما يؤدي أيضا إلى التهاب المعدة. ويمكن أيضا أن يكون التهاب المعدة بسبب حالات طبية أخرى، كفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، ومرض كرون، وبعض اضطرابات النسيج الضام، وفشل الكبد أو الكلى. وتصنف تقرحات التهاب المعدة المزمن منذ عام 1992للميلاد وفقا لنظام سيدني.[19]

التحـول النسيجـي – metaplasia عدل

التحوّل النسيجي للغدد المخاطية، هو الاستبدال العكسي (قابل للعودة) للخلايا المتمايزة، ويحدث عند وقوع أضرار بليغة لغدد المعدة، والتي تضمحلّ فيما بعد (التهاب المعدة الضموري) ويتم استبدالها تدريجيا بالغدد المخاطية. قد يتطور حدوث قرحة المعدة، وإنه من غير الواضح إذا كانت القرحة هي من أسباب التحوّل النسيجي أو من عواقبه. يبدأ حدوث تحوّل نسيجي للأمعاء عادة كإستجابة لإصابة مزمنة في الغشاء المخاطي في التجويف، ويمكن أن يمتد إلى الجسم. خلايا الغشاء المخاطي في المعدة تتغير لتشبه الخلايا المخاطية في الأمعاء، وقد يفترض مشابهتها في الخصائص الامتصاصية. ويصنف التحول النسيجي للأمعاء تشريحيا إلى تحول كامل أو غير كامل. في التحول الكامل، يتحول الغشاء المخاطي في المعدة تماما إلى غشاء مخاطي كما الأمعاء الدقيقة، تشريحيا ووظيفيا، مع القدرة على امتصاص العناصر الغذائية وإفراز الببتيدات. في التحوّل غير الكامل، فإن الخلايا الطلائية تظهر شكل نسيجي أقرب إلى شكل أنسجة الأمعاء الغليظة، وكثيرا ما يحدث خل في نمو الأنسجة ( نمو شاذ). [16]

التشخيـص عدل

في كثير من الأحيان، يمكن أن يتم التشخيص على أساس وصف المريض للأعراض، ولكن هناك طرق أخرى يمكن من خلالها التحقق من وجود التهاب في المعدة وهي كالتالي:

- اختبارات الدم:

- - عدد خلايا الدم

- - وجود بكتيريا h-pylori -

- - وظائف الكبد والكلى والمرارة والبنكرياس

- تحليل البول.

- عينة براز، للبحث عن الدم في البراز.

- الأشعة السينية x-ray -.

- تخطيط القلب.

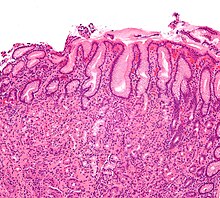

- التنظير، للتحقق من وجود التهاب في بطانة المعدة أوتآكل للأغشية المخاطية وهو الطريقة المؤكدة الوحيدة للتشخيص، وهو يفحص الغشاء المخاطي المبطن للمعدة الذي قد يكون محتقناً( أحمراً )أو متوذماً، وقد توجد فيه تقرحات سطحية

- خزعة المعدة، لاختبار التهاب المعدة وغيرها من الأمور. [20]

بفحص عينة ( خزعة) مأخوذة من مخاطية المعدة إبان التنظير من قبل أخصائي علم الأمراض بناء على ما يراه فيها بواسطة المجهر التصوير الظليل بالباريوم: اعتمادا على ما يوجد من تغيرات في انثناءات المعدة من قبل الأطباء عن طريق افتراض وجود التهاب بالمعدة عند وجود تاريخ مرضي مثل تناول المشروبات الكحولية، تناول مضادات الألتهاب اللاستيرويدية (والتي تستخدم عادة في علاج الأمراض الرثوية (الروماتيزمية)، أو وجود عسر هضم.

العــلاج عدل

مضادات الحموضة هي العلاج الأكثر شيوعا لالتهاب المعدة الخفيف. [21] وعندما لا توفّر مضادات الحموضة ما يكفي من الإغاثة والعلاج، فإنّ الأدوية مثل مسدّات H2 ومثبطات مضخة البروتون التي تساعد على تقليل كمية حمض كثيرا ما توصف. [21][22]

تم تصميم عوامل حماية خلوية للمساعدة في حماية الأنسجة التي تبطن المعدة والأمعاء الدقيقة. وتشمل هذه الأدوية sucralfate والميسوبروستول-misoprostol. إذا كان يتم أخذ مسكّنات-NSAID بانتظام، فإنه يمكن أخذ واحد من هذه الأدوية لحماية المعدة. هناك عامل حماية خلويّة آخر هو bismuth subsalicylate. وتستخدم عدة أنظمة لعلاج الاصابة بالبكتيريا الحلزونية- h-pylori. المعظم يستخدم مزيج من اثنين من المضادات الحيوية ومثبطات مضخة البروتون. أحيانا يضاف البزموت- bismuth أيضا إلى النظام.

المصـادر والمراجـع عدل

- ^ أ ب ت ث ج ح "Gastritis". The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). 27 نوفمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-01.

- ^ أ ب Rosen & Barkin's 5-Minute Emergency Medicine Consult (ط. 4). Lippincott Williams & Wilkins. 2012. ص. 447. ISBN:9781451160970.

- ^ أ ب Varbanova، M.؛ Frauenschläger، K.؛ Malfertheiner، P. (ديسمبر 2014). "Chronic gastritis - an update". Best Pract Res Clin Gastroenterol. ج. 28 ع. 6: 1031–42. DOI:10.1016/j.bpg.2014.10.005. PMID:25439069.

- ^ Stephen Hauser (2014). Mayo Clinic Gastroenterology and Hepatology Board Review. Oxford University Press. ص. 49. ISBN:9780199373338.

- ^ أ ب ت Fred F. Ferri (2012). Ferri's Clinical Advisor 2013,5 Books in 1, Expert Consult - Online and Print,1: Ferri's Clinical Advisor 2013. Elsevier Health Sciences. ص. 417. ISBN:9780323083737.

- ^ James G. Adams (2012). "32". Emergency Medicine: Clinical Essentials. Elsevier Health Sciences. ISBN:9781455733941.

- ^ أ ب Holdsworth، [edited by] Joan Gandy, Angela Madden, Michelle (2012). Oxford handbook of nutrition and dietetics (ط. 2nd). Oxford: Oxford University Press, USA. ص. 571. ISBN:9780199585823.

{{استشهاد بكتاب}}:|first1=باسم عام (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link) - ^ Global Burden of Disease Study 2013، Collaborators (22 أغسطس 2015). "Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013". Lancet (London, England). ج. 386 ع. 9995: 743–800. PMID:26063472.

{{استشهاد بدورية محكمة}}:|first1=باسم عام (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link) - ^ GBD 2013 Mortality and Causes of Death، Collaborators (17 ديسمبر 2014). "Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013". Lancet. ج. 385: 117–71. DOI:10.1016/S0140-6736(14)61682-2. PMC:4340604. PMID:25530442.

{{استشهاد بدورية محكمة}}:|first1=باسم عام (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link) - ^ Wang، AY؛ Peura، DA (أكتوبر 2011). "The prevalence and incidence of Helicobacter pylori-associated peptic ulcer disease and upper gastrointestinal bleeding throughout the world". Gastrointestinal endoscopy clinics of North America. ج. 21 ع. 4: 613–35. DOI:10.1016/j.giec.2011.07.011. PMID:21944414.

- ^ أ ب "Gastritis Symptoms". eMedicineHealth. 2008. اطلع عليه بتاريخ 2008-11-18.

- ^ "Gastritis". National Digestive Diseases Information Clearinghouse. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. ديسمبر 2004. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-06.

- ^ Kandulski A، Selgrad M، Malfertheiner P (أغسطس 2008). "Helicobacter pylori infection: a clinical overview". Digestive and Liver Disease. ج. 40 ع. 8: 619–26. DOI:10.1016/j.dld.2008.02.026. PMID:18396114.

- ^ Pennsylvania، editors, Raphael Rubin, M.D., Professor of Pathology, David S. Strayer, M.D., Ph. D., Professor of Pathology, Department of Pathology and Cell Biology, Jefferson Medical College of Thomas Jefferson University Philadelphia, Pennsylvania ; Founder and Consulting Editor, Emanuel Rubin, M.D., Gonzalo Aponte Distinguished Professor of Pathology, Chairman Emeritus of the Department of Pathology and Cell Biology, Jefferson Medical College of Thomas Jefferson University, Philadelphia, (2012). Rubin's pathology : clinicopathologic foundations of medicine (ط. Sixth). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. ص. 623. ISBN:9781605479682.

{{استشهاد بكتاب}}:|first1=باسم عام (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link) صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link) - ^ Pennsylvania، editors, Raphael Rubin, M.D., Professor of Pathology, David S. Strayer, M.D., Ph. D., Professor of Pathology, Department of Pathology and Cell Biology, Jefferson Medical College of Thomas Jefferson University Philadelphia, Pennsylvania ; Founder and Consulting Editor, Emanuel Rubin, M.D., Gonzalo Aponte Distinguished Professor of Pathology, Chairman Emeritus of the Department of Pathology and Cell Biology, Jefferson Medical College of Thomas Jefferson University, Philadelphia, (2012). Rubin's pathology : clinicopathologic foundations of medicine (ط. Sixth). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. ص. 623. ISBN:9781605479682.

{{استشهاد بكتاب}}:|first1=باسم عام (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link) صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link) - ^ أ ب ت "Gastritis". Merck. يناير 2007. اطلع عليه بتاريخ 2009-01-11.

- ^ Dajani EZ، Islam K (أغسطس 2008). "Cardiovascular and gastrointestinal toxicity of selective cyclo-oxygenase-2 inhibitors in man" (PDF). J Physiol Pharmacol. 59 Suppl 2: 117–33. PMID:18812633.

- ^ أ ب Siegelbaum، Jackson (2006). "Gastritis". Jackson Siegelbaum Gastroenterology. اطلع عليه بتاريخ 2008-11-18.

- ^ Mayo Clinic Staff (13 أبريل 2007). "Gastritis". MayoClinic. اطلع عليه بتاريخ 2008-11-18.

- ^ "Exams and Tests". eMedicinHealth. 2008. اطلع عليه بتاريخ 2008-11-18.

- ^ أ ب Zajac، P؛ Holbrook، A؛ Super، ME؛ Vogt، M (مارس–أبريل 2013). "An overview: Current clinical guidelines for the evaluation, diagnosis, treatment, and management of dyspepsia". Osteopathic Family Physician. ج. 5 ع. 2: 79–85. DOI:10.1016/j.osfp.2012.10.005.

- ^ Boparai V، Rajagopalan J، Triadafilopoulos G (2008). "Guide to the use of proton pump inhibitors in adult patients". Drugs. ج. 68 ع. 7: 925–47. DOI:10.2165/00003495-200868070-00004. PMID:18457460.